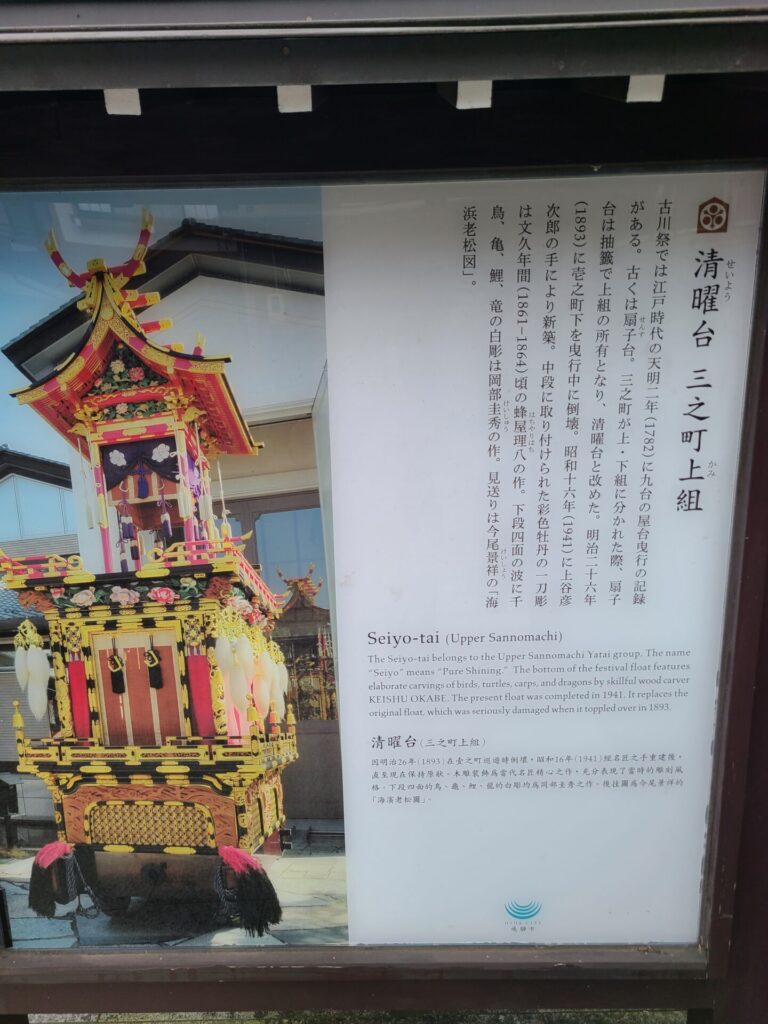

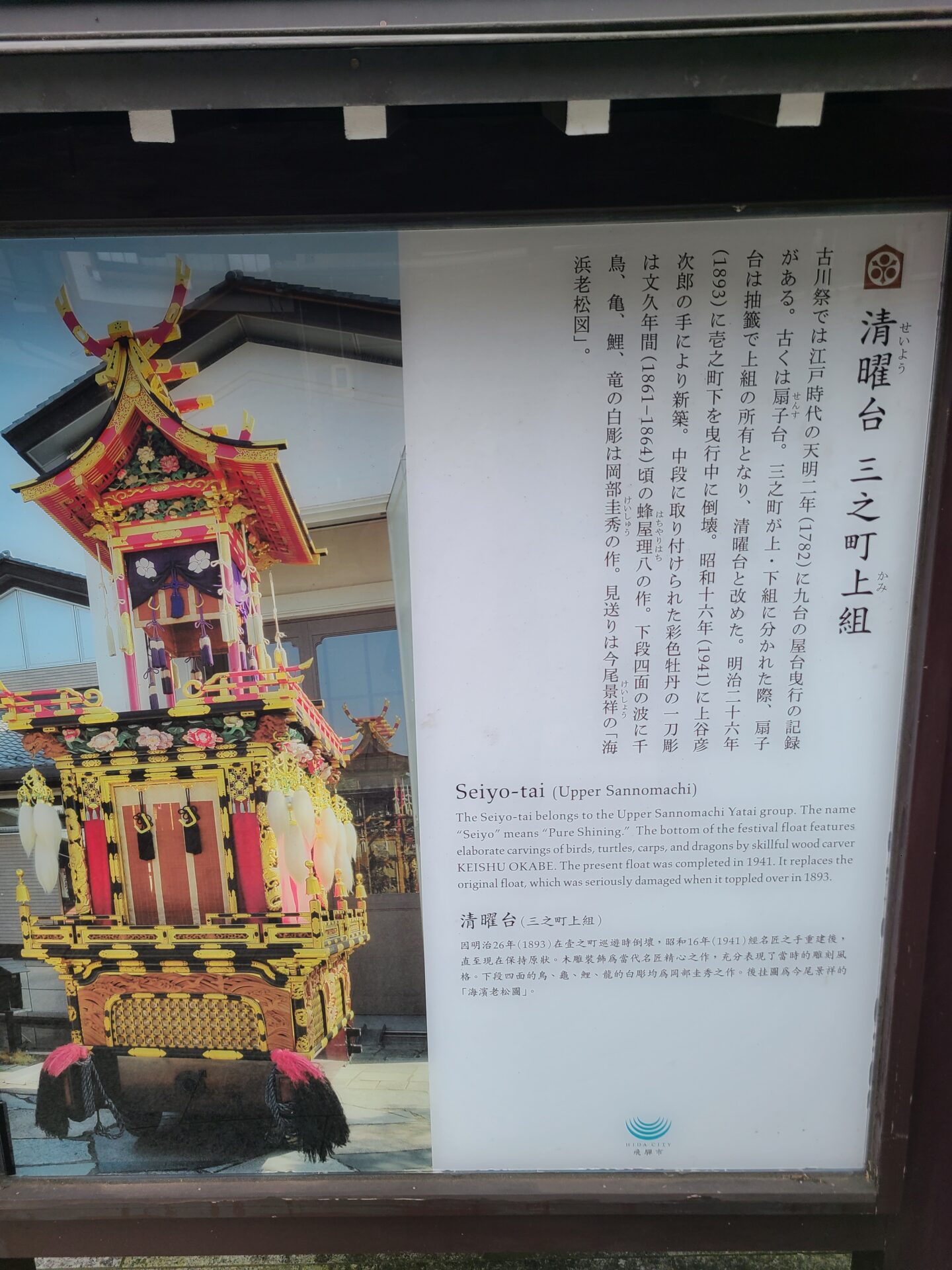

飛騨古川の春を彩る「古川祭」。毎年4月19・20日に行われるこの祭には、勇壮な「起し太鼓」と並び、絢爛豪華な屋台の曳き揃えが欠かせません。その中でもひときわ存在感を放つのが、三之町上組が所有する「清曜台(せいようたい)」です。

清曜台とは?

清曜台は、九台ある古川祭の屋台のひとつで、三之町上組が所有しています。その名の由来は「清らかに照らす光」。まさに、神明の御光が人々を照らすように、端正かつ雅な姿で町を巡ります。

元は「扇子台」という名で、三之町全体で共有されていましたが、1839年に三之町が上組・下組に分かれた際、上組に帰属。屋台もそれに伴って「清曜台」と名を改めました。

歴史の中で生まれ変わった屋台

1893年の例祭で転倒し大破した清曜台は、昭和8年(1933年)から再建が始まり、昭和16年(1941年)に現在の姿へと完成。実に8年の歳月をかけて、丁寧に、そして威風堂々たる姿へと生まれ変わりました。

見どころ満載の工芸美

清曜台の最大の魅力は、なんといってもその豪華な彫刻と色彩。

- 本体は堅牢な欅材(けやき)を使用。

- 側面に施された牡丹の極彩色彫刻は、飛騨の名工・蜂谷理八による作品で、鮮やかさの中にもしっとりとした品格が感じられます。

- 屋台紋は「三劍三日星(さんけんさんにちぼし)」。古式ゆかしい武家文化の香りを漂わせています。

三之町上組と屋台の関係

三之町上組は、古川町の中でも特に格式ある町並みを残す一角。清曜台はその誇りでもあり、祭の日には町内総出で屋台を曳き、華やかな風情を創り出します。

屋台蔵は、大横丁橋の北側にある三之町上組のエリアに構えており、静かな日常の中でもその存在は町の誇りとして息づいています。

古川祭で出会う清曜台

祭本番では、他の屋台とともに町中を練り歩く清曜台。その姿は、ただ美しいだけではなく、地域の歴史・信仰・誇りが凝縮された“動く文化財”とも言える存在です。

さいごに

飛騨古川の春を訪れるなら、ぜひ「清曜台」にも注目してみてください。三之町の人々が代々守り続けてきたこの屋台は、まさに古川の心そのもの。時代を超えて輝く伝統美に、心を打たれること間違いなしです。

コメント